地域の農家さんなどの協力と共に 農業高校生の視点からSDGs達成に貢献

01.活動内容

農業的な技術開発

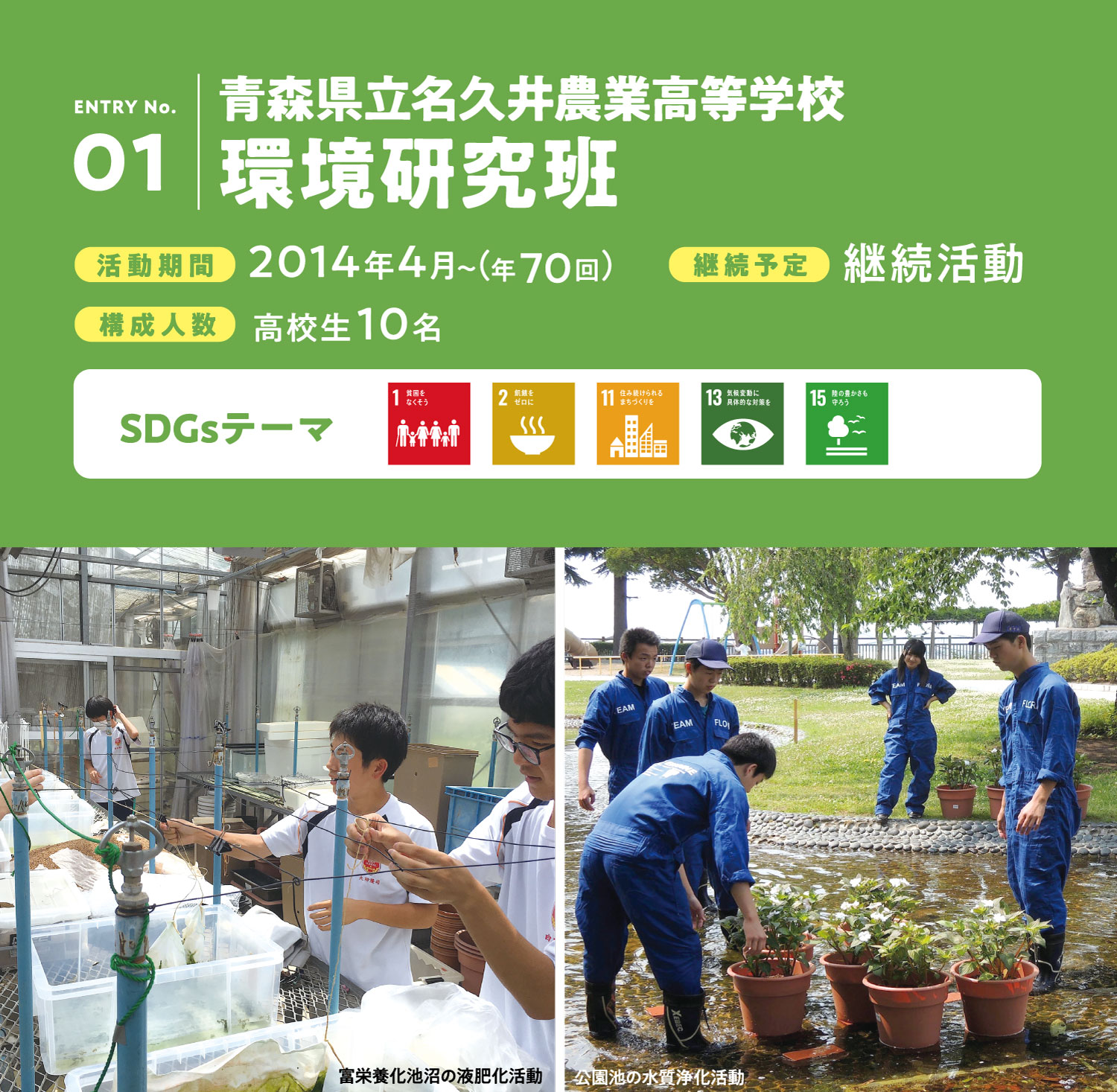

私たち環境研究班は、環境システム科の科目「課題研究」で結成されたチームである。2〜3年生で構成され、毎年メンバーを更新しながら2014年から、主に開発途上国の食や環境問題の解決に貢献できる技術開発と普及に努めている。今年度は総勢10名で、授業や放課後、時には休日に活動している。主な4つの活動を紹介する。

1つ目は植物と微生物を活用して富栄養化した池沼の浄化である。まずは草花を本校のある青森県南部町周辺の都市公園の池に100基以上設置し、浄化活動に取り組んだ。鉢の中に人工イクラの技術で硝化菌を搭載し、浄化力を向上させるアイデアは全国から注目された。その後、途上国の富栄養化池沼に作物を植え、浄化するシステムに発展させた。生物だけで浄化する技術は高く評価され、日本代表として2018年にスウェーデンで開催されたストックホルム青少年水大賞で披露した。

2つ目は乾燥地における農業用水確保と土壌流出を抑制する機能性集水システムの開発である。なぜなら乾燥地では、乾季になると降雨が少ないため干ばつとなり、雨季では植生がないため土壌が流され、耕地が失われているからである。私たちのキーテクノロジーは、土に消石灰を混ぜて固める日本古来の土壌固化法の三和土(たたき)である。三和土で作る簡易堤防は2020年のストックホルム青少年水大賞で披露され、安価でリサイクルできるため途上国の持続的農業に貢献すると高く評価された。

3つ目は、乾燥地の塩害抑制技術の開発である。気温の高い乾燥地では、土壌の水分が蒸発する際、地表に塩分が蓄積し、塩害が発生している。そこで日本の古墳を参考に、地面の下に小石と藁で作ったキャピラリーバリア(毛管現象遮断層)を設け、塩分を取り除いた水分だけを上昇させる技術を開発した。この技術も2022年のストックホルム青少年水大賞で公開され、世界から評価された。

そして現在は途上国の富栄養化池沼や淡水の水草で液体肥料を作る活動に取り組んでいる。短期間で液体肥料が作れ、途上国の水質汚染、温暖化対策にもつながるとこちらも専門家から高く評価されている。

地域の農家などの協力を得て開発された技術は英語マニュアルにし、世界に公開している。以上が農業高校生の視点で途上国の食糧確保、環境保全を実現し、SDGs達成に貢献する活動である。今後も持続的な暮らしのために活動していきたい。

02.活動をはじめたきっかけ

農業と栽培環境について学ぶ

少子化に伴う学科減や閉校が進む中、2013年に農業と栽培環境について学ぶ学科「環境システム科」が本校に誕生した。世界の農業や環境問題を学んだ先輩方は、食と環境問題解決には国境など関係ないと考え、科目「課題研究」で環境研究班を結成した。当初、活動は地域にある池を植物と微生物によって浄化するという身近な環境問題をテーマに進められた。この取り組みが高く評価されたことで自信をつけた環境研究班は、本格的に途上国が抱えている食や環境問題解決のための技術開発へ舵を切っていく。私たちの信念は「いつでも、どこでも」。途上国に適応するのは先端技術ではなく、現地の方が自分で作り、取り組める知恵であると考え、日本の伝統工法を再発見し、開発に応用できたことも、より積極的に世界に飛び出していく大きなきっかけになっている。この姿勢は結成11年経った今もなお継続、発展している。

03.活動を通して学んだことや感じたこと

遠い国の問題に心を寄り添わせる

学校で海外の人々の暮らしを教科書で学んできたが、今までは知識でしかなかった。この活動は途上国の抱えている農業や環境問題の解決や緩和を目的にしたものであり、そのためには、より具体的に気候や生活を想像し、心を寄り添わせ、技術開発する必要があった。

私たちはこの活動を通して、国境を超えた遠い国にも、食や水など環境問題を抱えながらも、大切な人とともに生きるかけがえのない暮らしがあることを学ぶことができた。さらに気候変動が止まらず、人口が増加し続ける地球だからこそ、持続的な食糧生産が重要で、住み続けられる暮らしに貢献する必要があると強く感じている。

また公開している技術について、国内はもちろん、海外からの問い合わせもある。現在は情報を提供しているが、機会があれば現地に出向いて活動したいとも考えている。

04.活動継続のためにしている工夫

後継者の育成と、人とのつながりを大切に

途上国の食と環境問題解決に貢献する技術開発は簡単にはいかない。そこで大切なのは研究活動の持続だと考える。

本校の「課題研究」は2年生になって初めて学ぶ科目である。そこで私たちは、SDGsに貢献できる農業や環境活動に興味のある1年生を早期に募集し、後継者の育成に努めている。放課後にアドバイスしながら活動することで、今後、ともに活動してくれる仲間が広がるからである。

また国内外にかかわらず、より多くの方々に知ってもらい、ご意見をいただくことも大切だと考えている。人とのつながり、ネットワークが技術の実現に近づき、モチベーションを高めてくれるからである。このような理由から私たち環境研究班は今後も、後輩を育て、人々と積極的につながっていくつもりである。

活動略歴

| 2014年4月 | 環境研究班結成 |

| 2014年5月 | 植物と微生物による水質浄化システムの研究開始 |

| 2015年5月 | 八戸市、南部町の公園の池水質浄化活動開始 |

| 2016年5月 | 新しい微生物を加えた新浄化システムの開発に着手 |

| 2017年5月 | 新浄化システムを用いて南部町周辺市町村の公園と公共施設の池の水質浄化活動開始 |

| 2018年4月 | 途上国向けの水質浄化および作物生産システムの試験開始 |

| 2018年8月 | ストックホルム青少年水大賞(スウェーデン)において世界公開。 |

| 2019年4月 | 三和土による機能性集水システムの開発開始。 |

| 2020年8月 | ストックホルム青少年水大賞(スウェーデン)において世界公開。 |

| 2020年9月 | ヨルダンなど途上国へ技術公開。 |

| 2021年4月 | 古墳の技術を応用した塩害抑制技術の開発開始。後継者(1年生)の指導開始。 |

| 2022年5月 | 沖縄で機能性集水システムを応用した赤土流出抑制活動開始。 |

| 2022年8月 | ストックホルム青少年水大賞(スウェーデン)において世界公開。 |

| 2023年4月 | 富栄養化池沼の濃縮による液肥化、淡水水草を使った液肥研究を開始。 後継者(1年生)の指導開始。 |

| 2024年5月 | 液肥の実用化試験開始。開発した技術の世界公開開始。 後継者(1年生)の指導開始。 |