ひとりでも多くの命を救えるように 震災の被害を後世に伝承する

01.活動内容

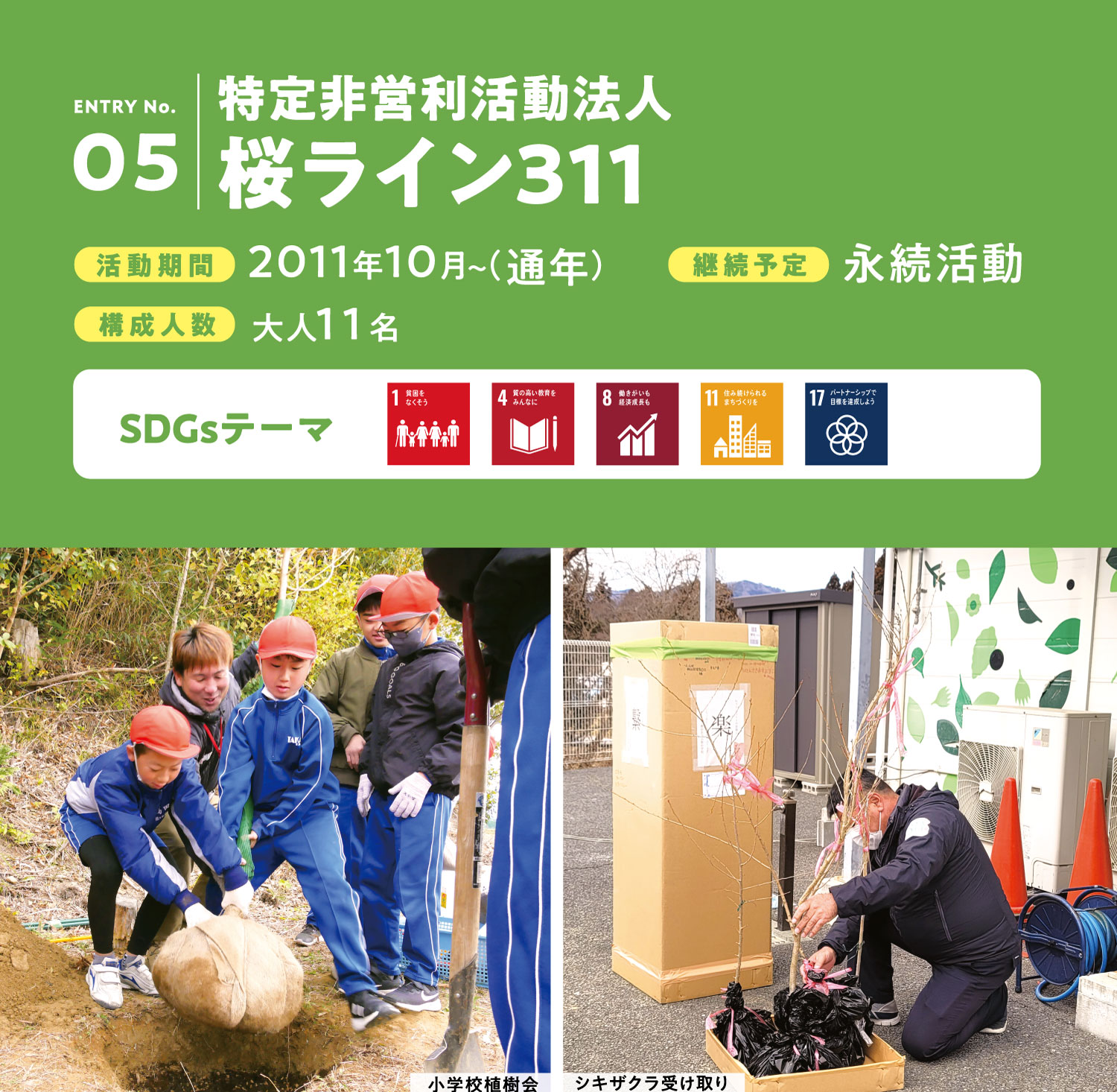

津波到達地点に「桜」を植樹し避難の目印に

東日本大震災にて甚大な被害を受けた陸前高田市。その津波到達地点は約170kmに及びます。当時、未曾有・想定外と言われましたが、今は周期的な災害として発生することが知られています。もう一度同じ地震と津波が発生した時に、その時代の人的被害を最小に抑えることを目的として、桜を津波到達地点に植樹し、維持管理します。そして後世に伝承することで命を救うことを目指して市内170kmに及ぶ津波到達地点への17,000本の桜の植樹とその管理を行っています。この防災減災への意識併発を目的とした植樹を2011年11月より地域内外の小中高の次世代・全国の個人/企業のボランティア参加者、植樹の許可を頂く地域住民と進めてきました。2024年12月末日の実績として市内451箇所、2,324本、植樹/管理参加者はのべ9,597名となりました。

震災の教訓を伝承していく対象は大きく分けると「次世代の子供たち」と「日本全国の皆さま」となります。震災から時間が経過していく中で、当市ですら震災を知らない世代が増えていきます。その世代に伝え続けていくことが何より重要です。同時に今回の震災の教訓を、全国の皆さまにもお伝えすることも重要だと考えています。海に囲まれている以上、津波のリスクはゼロにはなりません。また伝承は短期間で完了するものではなく、中長期的に連綿と語り継がれてこそ達成されるものです。時間が経つことでの風化、被災当事者以外の参加へのハードルの高さという課題もあります。そこで共感と未来性を軸とした「桜を用いた災害伝承とまちづくり」として、市内外の子供たちや参加者が肯定的に継続可能な事業構築を目指しています。

東日本大震災を契機として開始された事業ですが、今まで日本全国の皆さまからご支援とご参加を頂いてきました。私たちの事業は、自然災害で亡くなる命を1人でも減らすためのものです。同時に当事者以外にも高い参加性と体験性を提供すること、さらに未来に向けた事業であることで持続性を担保し続けてきました。地域住民だけではなく関わる日本全国の皆さまの共感と願いがこの事業の原動力であり、これまで継続出来た大きな要因です。避難の目印としての桜並木という独自性はもとより、全国の人を繋ぐ交流的側面、また地域内外の子供たちへの教育的側面からも機能する拡張性高い事業です。

02.活動をはじめたきっかけ

東日本大震災での甚大な被害を受けて

東日本大震災により岩手県陸前高田市は非常に大きな被害を被りました。当時、未曾有/想定外と言われていたこの災害はそうではないことが2011年8月頃に報道で広く知られるようになります。もし震災前にこのレベルの災害を経験していたことが多くの人に知られていれば、ここまでの被害を出さずに済んだのではないか?そう感じざるを得ませんでした。また過去の先人たちは津波を石碑にして残そうとしましたが、その存在を知っている人は多くはありませんでした。石碑にはない特徴で、多くの人が愛し、覚えていたいと思えるもので東日本大震災を語り継いでいく。その対象として最も相応しいのは「桜」だと私たちは考えました。植える場所として次の津波の際に避難の目印となる場所、170kmに及ぶ市内の津波の到達地点と定め2011年10月に任意団体としてスタートしています。

03.活動を通して学んだことや感じたこと

未来に向けて子供たちに残せること

震災のことを伝え残していきたいという多くの方の「願い」を預かっているのだと実感することが多いです。子供たちに関する部分だと東日本大震災をご自身が経験し、そのことを伝えていきたいと思っている校長先生や教員の方、教育現場の方の多さを実感しています。その手段として植樹という体験、子供たち自身が植えた桜が大きく育ち残っていくことを非常に高く評価してくださっているのだと感じます。学校さんとのプログラムの時にはアンケートや感想文をいただくことが多いので、拝見すると子供たちの様々な視点や率直な感想に触れることができます。子供たちに大人としてどんなことが提供出来るかを改善して続けていきたいです。また苗木を購入する費用を子供たちが主体的に募金やチャリボン(不用になった本を集めて寄付する仕組み)を利用して集めてくれているケースもあり、広がりを見せてくれていることはとても心強く感じます。

04.活動継続のためにしている工夫

地域の方も参加しやすく継続できる活動を

教訓の伝承の必要性は被災された全員が感じていることです。また時間が経過することでその重要性は増していくものです。一方で被災された方が自身の経験と対峙することになるため、必ずしも被災直後から積極的に参加できない方もいらっしゃいます。大切なことは徐々の立ち上がっていく地域の皆さまに合わせて進めていくことだと思って事業を継続してきました。また植えるだけではなく管理手法の確立や中長期的に持続可能になるような組織運営を行なっています。様々な人の思いを預かる団体として認定NPOの取得や植樹や寄附だけではない参加のメニューを整えてきました。防災/減災というハードルの高いテーマでいかに参加のハードルを下げるかがポイントです。また時間の経過により関わる人たちのマインドも変化していきます。これからも多くの方が共感しやすく、参加しやすい方法をこれからも積極的に作っていきたいと思っています。

沿革

| 2011年10月16日 | 任意団体 桜ライン311設立 |

| 2011年11月06日 | 団体初の植樹会を開催 |

| 2012年05月01日 | 特定非営利活動法人 桜ライン311 設立認定 |

| 2013年07月01日 | 岡本翔馬 代表理事就任 |

| 2014年05月01日 | 認定特定非営利活動法人 認定 岩手県指令若第90号 認定期間平成26年5月1日~平成31年4月30日 |

| 2016年03月27日 | 累計植樹本数1,000本を突破 |

| 2019年03月09日 | 累計植樹本数1,500本を突破 |

| 2019年05月01日 | 認定特定非営利活動法人 認定更新 岩手県指令若第34号 認定期間平成31年5月1日~平成36年4月30日 |

| 2022年11月16日 | 累計植樹本数2,000本を突破 |

受賞

| 2012年 | 一般財団法人日本ファッション協会 日本クリエイション賞 受賞 |

| 2014年 | 公益財団法人日本デザイン振興会 GOOD DESIGN AWARD 2014 金賞 受賞 |

| 2015年 | 一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 第1回ジャパン・レジリエンス・アワード 優秀賞 受賞 |

| 2016年 | 公益財団法人ソロプチミスト日本財団 社会ボランティア賞 受賞 |

| 2017年 | 国土交通省 手づくり郷土(ふるさと)賞 一般部門グランプリ 受賞 |

| 2017年 | 公益財団法人日本さくらの会 平成29年度さくら功労者 受賞 |

| 2017年 | 東北みらい創りサマースクール 第6 回東北みらい賞 受賞 |

| 2018年 | 毎日新聞社地球未来賞(クボタ賞) 受賞 |

| 2018年 | 吉野正芳復興大臣 表彰 |

| 2022年 | 令和3年度「新しい東北」復興・創生の星顕彰 受賞 |

| 2024年 | 一般財団法人ざぶん環境・文化プロジェクト ざぶん賞 審査員特別賞 地域文化SDGs賞 受賞 |